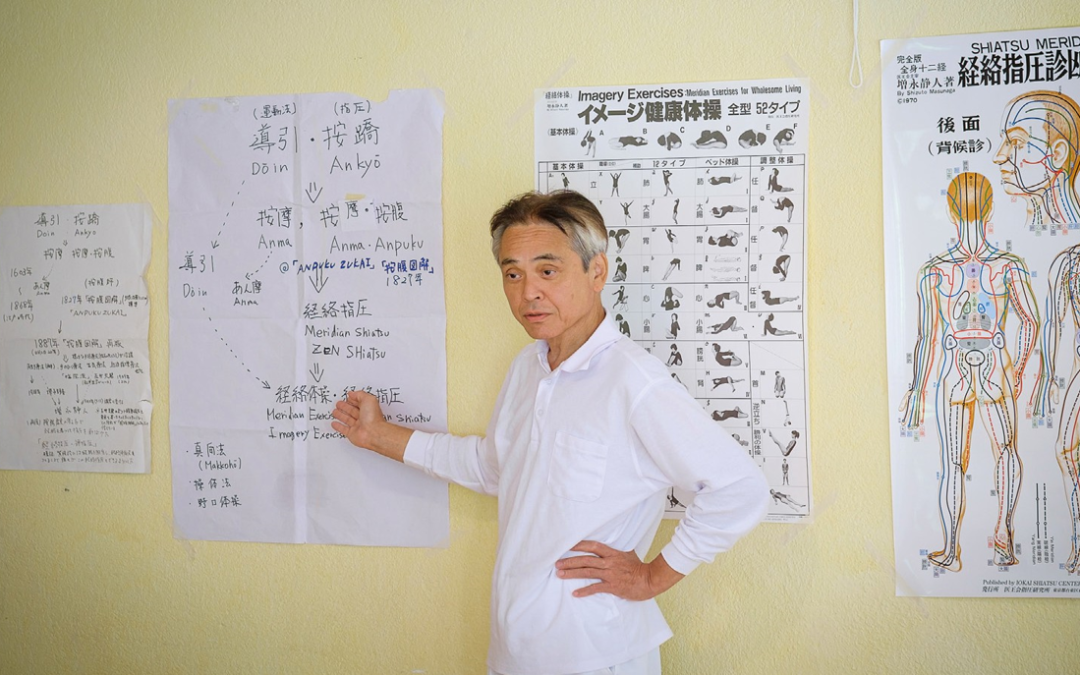

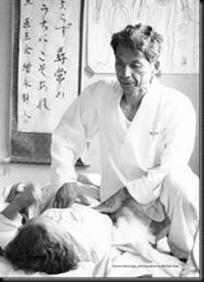

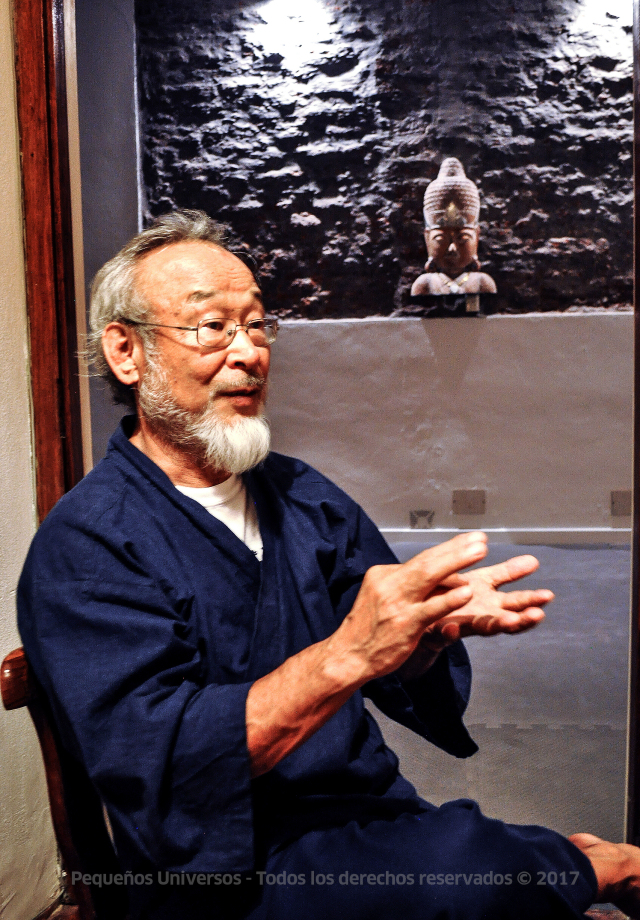

Eiji Mino è nato il 9 giugno 1944 nella città di Aomori, in Giappone. È emigrato in Argentina nel 1967 con l’intento di lavorare nel settore dell’agronomia (è specializzato in coltivazioni e giardinaggio). In seguito, ha iniziato a lavorare come terapeuta Shiatsu e ha insegnato a piccoli gruppi di studenti. Qualche tempo dopo è tornato in Giappone, dove è rimasto per tre anni per perfezionare la sua conoscenza dello Shiatsu. Qui ha studiato con il Maestro Tokujiro Namikoshi, fondatore del Japan Shiatsu College, e con il Maestro Shizuto Masunaga, direttore del Centro Iokai Shiatsu. Tornato in Argentina, ha continuato la sua attività di terapeuta e, nel 1978, ha fondato il Centro Zen Shiatsu [1], che gestisce tuttora. Oggi, dopo 40 anni di lavoro, ha formato oltre 1000 terapeuti Shiatsu. Scopriamo uno dei pionieri dello Shiatsu in Argentina.

Intervista realizzata da Mario Sapienza – versione originale dell’articolo qui

———————–

Mario Sapienza: Sensei, perché ha deciso di imparare lo Shiatsu?

Eiji Mino: Quando avevo 11-12 anni ho iniziato a correre molto e, naturalmente, non avevo uno specialista che mi accompagnasse nella crescita. Senza rendermene conto, ho corso così tanto che le mie ginocchia hanno iniziato a gonfiarsi. In seguito, si sono riempite di liquido e quando non ho potuto fare altro, sono andato dal medico. Andavo dal medico ogni settimana e lui usava degli aghi per drenare il liquido; tuttavia, la settimana successiva le mie ginocchia erano di nuovo piene di liquido. La situazione rimase la stessa per quasi un anno, alla fine il medico mi disse che il drenaggio del liquido non funzionava e che avevo bisogno di un intervento chirurgico. Così, quando avevo circa 13 o 14 anni, un amico di mio padre mi consigliò di provare lo Shiatsu. È successo 60 anni fa… A quel tempo nessuno sapeva cosa fosse lo Shiatsu. Che cos’è lo Shiatsu? Che cosa fa? Cosa si prova? Nessuno lo sapeva; ma prima di sottopormi a un intervento chirurgico, mi fu suggerito di provarlo.

È così che è iniziato tutto ed è per questo che dico sempre che Nagashima è stato il mio primo maestro. La sua terapia mi ha davvero aiutato. Tutti i suoi clienti venivano da lui, si sedevano e chiacchieravano tra loro, mentre proprio accanto a loro questo medico curava i pazienti. Essendo l’unico ragazzino in mezzo a tanti adulti, venivo ignorato. Nessuno mi prestava attenzione. Così l’unica cosa che potevo fare era osservare come il maestro lavorava con le persone. Dopo 6 o 8 mesi di trattamento, riuscii a toccarmi il sedere con il tallone! Il mio problema era che non riuscivo a piegare le ginocchia, non potevo nemmeno andare in bicicletta. Queste erano le condizioni in cui ero arrivato alle sedute di Shiatsu. L’emozione di aver riacquistato un po’ di movimento è ciò che mi ha fatto decidere di studiarlo. Mi sono detto: “Imparerò questa tecnica”. Prima guardavo come lavorava il Sensei solo per curiosità, ma poi ho cominciato a osservare il suo lavoro con intenzione. Il maestro non mi ha mai insegnato nulla, ho solo osservato e iniziato a copiare lo Shiatsu e poi ho iniziato a provare quello che avevo visto sui miei amici e familiari. È così che ho iniziato a imparare lo Shiatsu quando avevo circa 14-15 anni.

A 16 anni avevo già deciso di trasferirmi in Argentina; la mia idea era di lavorare come contadino. Pensavo che non ci sarebbero stati medici in giro, quindi era necessario essere in grado di aiutare la mia famiglia, ho pensato che forse avrei dovuto aiutare mia moglie a partorire o cose del genere. Così ho iniziato a studiare le basi della medicina. Tuttavia, mi sono iscritto alla Facoltà di Agronomia perché la mia intenzione era quella di coltivare fiori. Alla fine ho deciso di studiare contemporaneamente floricoltura e medicina, con l’idea di essere completamente pronto per il viaggio in Argentina.

Prima di arrivare in Argentina, ho seguito un corso di Shiatsu per migliorare la mia tecnica. Dopo l’arrivo, come speravo, ho iniziato a lavorare in un vivaio. Tuttavia, sentivo il bisogno di stare a contatto con le persone, perché il giardinaggio è di solito un bel lavoro, ma non si ha nessuno con cui parlare e interagire. Le famiglie giapponesi sono abituate a entrare nel vivaio e a lavorare per ore e ore senza interruzioni, anche il sabato e la domenica. Ho trascorso uno o due anni quasi senza uscire dalla serra. Volevo entrare in contatto con l’Argentina e, non avendo né soldi né risorse, ho pensato che lo Shiatsu fosse l’unico modo per farlo. È così che ho deciso di iniziare.

L’aspetto positivo della pratica dello Shiatsu era che potevo trattare i pazienti nelle loro case. Quindi, anche se non avevo risorse o uno studio, potevo comunque iniziare subito a lavorare. In quel periodo ho incontrato per caso un terapeuta giapponese che viveva a Villa Elisa; poi quest’uomo è morto e ho deciso di continuare a lavorare nel suo studio. Andai lì e iniziai a vedere i pazienti. Questa esperienza fu più difficile della precedente perché quest’uomo aveva molti pazienti e, di conseguenza, dovevo affrontare una grande varietà di problemi che non facevano che aumentare. Le difficoltà che ho dovuto affrontare per tre anni mi hanno fatto capire che dovevo imparare di più sullo Shiatsu e migliorare me stesso. Ero già sposato e praticavo lo Shiatsu, ma decisi di continuare a imparare. Lasciai l’Argentina e tornai in Giappone con mia moglie e la mia figlia maggiore. Naturalmente andai ad Aomori per stare con i miei genitori. La scuola più importante era a Tokyo. Prima di andarci, passai un po’ di tempo a pensare a dove preferivo andare, e fu così che finii per scoprire la scuola Namikoshi, oltre a un altro gruppo, Iokai, dove insegnava Masunaga.

Mi risulta che lei abbia studiato per la prima volta con Namikoshi.

Sì, ho studiato con Namikoshi Sensei [2] e quasi contemporaneamente con Masunaga [3]. La Iokai, che fu un’idea di Masunaga Sensei, non era una vera e propria scuola, ma piuttosto un istituto per professionisti avanzati. I corsi offerti potevano essere studiati per gradi. Se un professionista dello Shiatsu ha dei dubbi o non riesce a lavorare bene, a Iokai troverà la formazione di cui ha bisogno, per questo dico che Iokai non è una vera e propria scuola di Shiatsu. La scuola di Namikoshi è stata certificata dal governo, per esercitare la professione di terapeuta, è necessario essere formati da una scuola certificata come questa. Dopo aver completato la formazione, bisogna superare un esame. Ma a quel tempo Masunaga Sensei aveva già scritto molti libri e io ero molto interessato a seguire i suoi corsi. Per tutti questi motivi, studiai con Namikoshi Sensei e allo stesso tempo sfruttai al massimo gli insegnamenti di Masunaga Sensei.

Qual è la principale differenza tra gli insegnamenti dei Maestri Namikoshi e Masunaga?

Poiché Namikoshi aveva stabilito come lavorare con le gambe, le braccia e tutto il corpo, i suoi insegnamenti erano fondamentali, la base indispensabile per essere formati come terapisti. La scuola di Masunaga, invece, si rivolgeva a coloro che avevano già una certa conoscenza dello Shiatsu e insegnava loro le condizioni in cui lavorare. Con Namikoshi abbiamo imparato a “mettere il dito qui per fare questo, applicare la pressione in questo modo”, e così via. Ma con Masunaga abbiamo visto dei casi clinici, ad esempio se un paziente aveva un problema alla gamba, senza circolazione, con un disturbo digestivo o respiratorio, cosa dovevamo fare? Ci veniva insegnato a gestire la gamba in base alla situazione specifica del paziente. Questa era la differenza principale. Namikoshi sensei insegnava le basi della manipolazione del corpo, mentre Masunaga sensei dava la priorità al problema del paziente e, concentrandosi su questo, ci mostrava come gestire il corpo.

Per completare il corso di Namikoshi ho impiegato poco più di due anni. Il processo di apprendimento con Masunaga è durato invece non più di sei mesi, e ha compreso comunque una formazione di base e una teoria medica, oltre alla conoscenza di come trattare i pazienti difficili. La formazione consisteva in tre livelli suddivisi in seminari.

Grazie a questo, ho potuto studiare. Poiché lavoravo ad Aomori nell’azienda di mio cognato, risparmiai un po’ di soldi, guardai il programma di Masunaga e decisi quali seminari volevo seguire. In quel momento, i seminari si susseguivano. A causa delle mie scarse risorse, non potevo seguire i seminari per sei mesi di fila, quindi ho risparmiato un po’ di soldi e sono andato lì, ad esempio, per dieci giorni, ho seguito un seminario e poi sono tornato ad Aomori per risparmiare ancora un po’ di soldi, in modo da poter tornare a Tokyo e continuare i miei studi. Ho anche seguito il corso Namikoshi per diventare insegnante. Ogni volta che potevo, andavo a Tokyo, seguivo i corsi che le mie entrate mi permettevano, studiavo lì per dieci giorni e poi tornavo ad Aomori per risparmiare ancora una volta. Per questo motivo mi ci sono voluti tre anni per finire tutti i corsi. Purtroppo non potevo vivere a Tokyo e pagare gli studi per sei mesi di fila. Ecco come è andato il mio tirocinio.

A dire il vero, più di ogni altra cosa, volevo imparare ciò che Masunaga Sensei insegnava. Cosa voleva trasmettere il Maestro? Prima di andare a scuola, avevo già letto i suoi libri e studiato la sua filosofia; e questa è la parte che volevo approfondire di più.

Come descriverebbe la filosofia di Masunaga?

Ci vorrebbe molto tempo per spiegarla. In sintesi, la sua filosofia significa che bisogna essere in grado di capire cosa prova il paziente. Come si sente il paziente quando si ammala? È questo che bisogna capire per imparare. Più che sapere come lavorare per risolvere un certo problema, bisogna percepire come la persona si sente con quella manifestazione del corpo. Qual è l’origine della malattia?

Intende dire qual è la condizione che lo ha fatto ammalare?

Esattamente. Con la sua filosofia, Masunaga trasmetteva al terapeuta il suo livello di comprensione, la comprensione che egli aveva della psicologia umana. Quindi, quando si assistono i pazienti, non si deve essere i protagonisti del loro miglioramento, ma percepire e conoscere la loro condizione, bisogna accompagnarli e capirli. Credo che questo sia l’aspetto del pensiero di Masunaga che oggi è più conosciuto e diffuso.

È una parte più evoluta dello studio dello Shiatsu?

Hmm, non sono sicuro che “evoluto” sia la parola giusta. Il terapeuta deve capire perché il paziente si è ammalato e deve comprendere la ragione per cui il paziente ha contratto questa malattia. E capire anche che questo non è affatto facile, non è vero? Bisogna chiedersi in che modo mettersi in contatto con il paziente per scoprirlo. Poi, il modo di toccare e manipolare il corpo non deve essere guidato dall’idea di migliorare questo o quel problema con una certa pressione, il tema non è questo.

Questo approccio sarebbe più simile alla tecnica Namikoshi…

La tecnica Namikoshi è la base per il terapeuta Shiatsu. Insegna come lavorare con un certo problema e come armonizzarlo. L’insegnamento di Masunaga è un po’ diverso, perché cerca di capire in profondità quale sia la causa della malattia. Per capire questo, cioè come avvicinarsi ai pazienti – questo è ciò che pensano tutti i maestri orientali – i pazienti ti dicono senza parole perché si ammalano. Bisogna essere Mu (無) e raggiungere uno stato di vuoto. Se la vostra intenzione è quella di capire il paziente in anticipo con le vostre idee e la vostra volontà, il paziente non mostrerà la causa del suo problema. Invece, avvicinandosi allo stato di Mu – vuoto o vacuità – il paziente mostrerà la causa della sua malattia. In questo modo, iniziamo a entrare nel regno filosofico dello Zen. Perché noi studiamo sempre il Kyo (虚) – Jitsu (実) dei meridiani, ma i meridiani non si mostrano e non possiamo vederli.

Ricordo che in un corso ha parlato degli tsubo e di come affrontarli. Potrebbe parlarcene di nuovo?

Tsubo è una parola giapponese che può essere intesa come “un punto importante di tutto il corpo”. Nel nostro lavoro abbiamo a che fare con gli tsubo, ma “tsubo” deriva dalla parola “tsubomi”, che significa germoglio. Affinché il germoglio sbocci, non ci si può avvicinare ad esso con brutalità, aggressività o forza, con l’idea di aprirlo, perché il germoglio resisterà per evitare di essere ferito e aperto. Ciò significa che in questo modo il germoglio non mostrerà la sua condizione o il suo stato. Per applicare la pressione con la tecnica Shiatsu, è necessario capire come avvicinarsi alla gemma. Se vi avvicinate al germoglio con l’idea di Mu, senza nulla in mente, con il solo intento di capire e nient’altro, allora il germoglio si fiderà e vi permetterà di toccarlo. Detto questo, bisogna considerare anche la condizione in cui lo si tocca: se la vostra idea è quella di cercare di rilassare il paziente, di cercare di aprire la gemma, questa percepirà immediatamente questa idea e, ancora una volta, farà resistenza e si chiuderà.

La tecnica dello Shiatsu è una tecnica di pressione, ma una pressione che cerca di comprendere come sta il paziente e come accompagnarlo. Qui la volontà del terapeuta non ha spazio.

Come si può raggiungere lo stato di Mu? È uno stato mentale? Uno stato fisico?

Il Mu nasce dall’unione di tre cose: il mentale, il fisico e lo spirituale, tutte insieme. Naturalmente, questa è la base dell’insegnamento nelle nostre lezioni. Cerco di spiegarlo, ma non ne impongo l’integrazione. Dovete raggiungere questo stato da soli. Chiunque, anche chi ha poca esperienza, può raggiungerlo. Tuttavia, alcuni praticanti non hanno raggiunto questo stato nemmeno dopo 10 anni di esperienza. Coltivare se stessi è molto importante.

Attraverso la meditazione, per esempio?

La meditazione aiuta sicuramente. Anche studiare e comprendere la filosofia dell’arte giapponese aiuta. Quando ci riferiamo a questa filosofia, intendiamo dire che attraverso di essa cerchiamo sempre di allontanarci da noi stessi. Per esempio, questo si può apprezzare nell’insegnamento del Kendo, del Karate o dell’Aikido. Per praticare tutte queste discipline, è necessario spogliarsi del corpo, della forza e della mente. Solo allora si comprende veramente l’avversario e si può uscire vittoriosi da un confronto.

Ha praticato qualche arte marziale?

Ho praticato il karate. Come ho detto, la mia gamba non andava bene da quando avevo 13 o 14 anni, pertanto, ho pensato che se avessi praticato qualsiasi altro sport, non sarei stato in grado di competere con i miei avversari ad armi pari. Il Karate invece, si concentra sul lavoro delle braccia e, dato che le mie gambe erano fragili e deboli, ho colto questa opportunità ed è per questo che ho più forza nelle braccia rispetto agli altri.

Quanti anni aveva quando ha iniziato a praticare?

Ho praticato il karate dall’età di 16 anni fino a 20 anni. Quando inizi a praticare il karate, senti di avere più forza degli altri, per questo a 17-18 anni combattevo già. Mi scontravo sempre con i ragazzi per fare a pugni con loro finché un giorno incontrai un ragazzo più piccolo di me e cominciai a provocarlo; naturalmente il ragazzo si scusò e se ne andò. Qualche tempo dopo, ho scoperto che aveva un alto grado di karate (ride), fortunatamente non mi ha affrontato quando l’ho provocato. Dopo quell’esperienza, non ho mai sfidato nessun altro, ovviamente (ride). Inoltre, il mio karate si concentrava sul lavoro con le braccia, quindi colpivo solo con quelle. Inoltre, a quel tempo ero miope e nei tornei non era permesso combattere con gli occhiali, le lenti a contatto non esistevano ancora, quindi perdevo sempre i miei combattimenti (ride).

Mi diceva che la meditazione può aiutarci a raggiungere uno stato migliore per praticare lo Shiatsu…

Sì, la meditazione ci aiuta a sentire il paziente, ci permette di comprendere meglio il paziente.

Che tipo di meditazione pratica?

Ho sempre praticato solo Zazen. È stata l’unica formazione alla meditazione che ho avuto. È molto difficile praticare Zazen da soli, consiglio sempre di praticare sotto la guida di qualcuno che sappia guidare bene la pratica, perché questo aiuta a combattere contro sé stessi e a continuare a praticare da seduti. In questo modo, si impara meglio di quando si è da soli. In fondo, quando si è da soli, se ci si vuole alzare, lo si fa. Proprio in quel momento, quando si lotta con sé stessi, si impara molto attraverso la pratica guidata.

Segui la tradizione di meditazione dello Zen Soto?

Personalmente sì, ma credo che sia la stessa di Rinzai. Ho avuto l’opportunità di trovare un maestro Zen Soto.

Ha praticato altre arti marziali? So che ha praticato anche il Kyudo…

Sì, è vero, ho praticato anche Kyudo (Arte del tiro con l’arco tradizionale giapponese). La mia idea finisce sempre per essere ambigua perché non potevo praticare molte cose. Potevo tirare solo in piedi, senza far lavorare troppo le gambe. Si può tirare con l’arco anche se si hanno problemi alle ginocchia; esistono allenamenti specifici per i disabili, in cui non è necessario inginocchiarsi, ma il vero Kyudo si concentra molto sulla postura delle ginocchia. Ecco perché fin dall’inizio non ho mai praticato la forma autentica di Kyudo. La verità è che ho iniziato a praticare le arti marziali per sfuggire a una cosa o all’altra.

Con gli occhiali ci vedevo bene. Così, quando combattevo con i miei compagni, vincevo sempre. Ma non appena mi toglievo gli occhiali, perdevo.

Pensa che le arti marziali contribuiscano fisicamente, spiritualmente o mentalmente alla pratica dello Shiatsu?

Per me, le arti marziali hanno contribuito mentalmente. Naturalmente, quando ho iniziato a praticare il Kyudo, ho cominciato a leggere tonnellate di libri sull’argomento. I libri insegnano sempre l’importanza della preparazione mentale. Anche se non ero in grado di praticare il vero stile di Kyudo, volevo avvicinarmi a questo livello spirituale. Tutti questi insegnamenti contribuiscono in modo significativo all’assistenza e alla comprensione delle persone. In questo senso, le arti marziali mi hanno aiutato molto.

Secondo lei, qual è il denominatore comune degli insegnamenti del Budo [4] che contribuiscono allo Shiatsu?

È una domanda interessante… Quando penso a come aiutare i pazienti, uso sempre l’espressione “aiutare bene” e lo faccio, così “vinco”. Voglio “vincere” per “aiutare”. Infine, poiché la pratica del Budo stabilisce che non si può mai “vincere”, bisogna lasciarsi alle spalle il proprio ego, abbandonarlo. Credo che questo aspetto sia un denominatore comune a tutte queste arti del profondo. Se ci concentriamo sul “sé” non siamo in grado di capire i pazienti e quindi, non possiamo aiutarli adeguatamente. La stessa cosa accade con le arti marziali: per vincere davvero, il “sé” deve essere messo da parte.

Potrebbe essere Mu?

Hmm, è qualcosa di molto simile… Mu, vuoto… Infatti, quando dico Mu, come lo intendete? Che cos’è Mu? Il nulla. Ma non c’è nulla? Non è così, c’è qualcosa, c’è il sé, eppure non c’è. È un gioco di parole astratto. Quando dico Mu, non intendo l’assenza del nulla.

Allora sarebbe Ku?

(Ride) È anche Ku, sì. È come… non so se lo conoscete, ma è come quando si recita il sutra Hanya Shingyo. Inizia con “Shiki Soku Ze Ku”. Shiki è l’esistenza, l’esistenza è come Ku e Ku è come l’aria. Di solito, che cosa significa Ku? Ku significa aria. Non c’è nulla, ma c’è comunque qualcosa. Quindi ripetiamo “Shiki Soku Ze Ku, Ku Soku Ze Shiki”. Questa è l’essenza dell’Hanya Shingyo. Shiki è l’esistenza di tutto, di tutto ciò che si può vedere, che si può toccare, e tutto questo appartiene a Shiki. Ma Shiki è Ku. Ecco perché Ku può essere tradotto come Mu, può significare vuoto, ma non è Mu come “non c’è niente”, non è questo. Qui c’è l’aria, ma non si può vedere. Non si può toccare, ma esiste ed è presente.

È qualcosa di simile al Ki?

Ki è qualcosa di simile a Mu, filosoficamente parlando. Io penso di tradurre vuoto come Ku. Quindi, anche se ci sono differenze tra Ku e Mu, i due concetti sono equivalenti. Non c’è nulla, non si può vedere il nulla, non si può toccare il nulla. Non esistono, ma esistono. Anche Mu esiste e così anche il “sé”. Eppure non riesco a collocare il “sé” lì. È come un koan [5]: Mu significa che non c’è nulla, ma in realtà c’è qualcosa. Ma che cos’è?

Penso che sia un po’ come quello che succede quando una persona occidentale cerca di capire cos’è il Ki. In altre parole, il Ki non c’è, non esiste, non può essere toccato, ma è lì. Per le culture occidentali, questo termine è molto difficile da capire.

Hmm, per le culture occidentali e orientali dovrebbe significare la stessa cosa, ma viene percepito in modo diverso a causa delle differenze di pensiero. La cultura occidentale dà molta importanza a ciò che intendiamo per “sé”, mentre le culture orientali danno più valore all’“altro”, o lasciano uno spazio vuoto (Mu). Gli occidentali sono sempre concentrati su sé stessi, mentre gli orientali si concentrano su Ku (il Vuoto). Le culture orientali comprendono che è grazie all’esistenza di qualcosa, che il sé può esistere. Viceversa, nelle culture occidentali, si crede che il sé possa fare tutto, creare tutto – penso, quindi sono. È qui che sta la differenza, almeno per quanto posso capire io, che sono una persona dell’Oriente e dell’Occidente.

Curiosamente, e questo ha attirato la mia attenzione, in Giappone non si parla di Ki… Come mai?

Ai tempi dei samurai si parlava di Ki. Dopo quel periodo, le uniche persone che ancora si occupavano del concetto di Ki erano quelle che praticavano le arti marziali, e anche in quel caso, non tutte. Quando si entra nel mondo del Kendo o del Karate, si scoprirà che si parla di Ki. Ma la maggior parte dei giapponesi non ne parla, piuttosto, vivono con il Ki. Per cominciare, quando salutano qualcuno, gli chiedono com’è il suo Ki. “Genki desuka?” Genki significa l’origine, la radice del Ki; l’espressione significa comunemente “come stai”? La parola Ki è presente nel saluto, ma nessuno la mette in relazione con il Ki di cui stiamo parlando. Oppure “Che bella Kimochi! Kimochi è sinonimo di personalità. “Ki motsu” è ‘avere’. “Kimochi” è il vostro cuore, la vostra mente, il vostro carattere. Usiamo quotidianamente la parola Ki, ma nessuno la collega per esempio, all’energia che circola nei meridiani.

Forse è per questo che si nota chiaramente la differenza tra un raduno di giapponesi e uno di occidentali. I giapponesi pensano innanzitutto all’ambiente, a ciò che li circonda. Quindi, “oh, non voglio disturbare, non voglio parlare”.

Sono sempre attenti a come si sente l’altro o a cosa pensa l’altro. È vivere nel mondo del Ki. Al contrario, per un gruppo di occidentali, l’ambiente non ha importanza, è l’io che prevale. Per esempio, nelle nostre lezioni, si può sempre capire quando uno degli studenti allunga le gambe o ascolta in posizione troppo rilassata.

I giapponesi non farebbero mai una cosa del genere perché disturberebbero il contesto. Questo fa riflettere sul mondo del Ki, anche se non è realmente legato al Ki dei meridiani. Ora che ci penso, ammalarsi in giapponese si dice “byoki”, la parola Ki è presente anche in questa espressione. “Byo” significa intorpidirsi, irrigidirsi. Usiamo questa espressione ogni giorno: “non sei byoki”? Ci sono tonnellate di parole con la parola Ki ma non evocano l’idea di Ki come nel Karate, nel Kendo o nello Shiatsu. Al giorno d’oggi, anche i giapponesi non hanno idea di come gestire il Ki o di cosa fare per sentirlo. Nelle lezioni che tengo agli occidentali, quando sono presenti studenti giapponesi, anche loro pensano di sentire tutto questo per la prima volta. Ma in realtà vivono con questo Ki, lo dimenticano e non se ne rendono conto.

Il Kikubari [6] (気 配 り) è l’insegnamento più importante per il popolo giapponese. Per quanto riguarda la parola “Ki”, sappiamo già di cosa stiamo parlando; ma “kubaru” significa distribuire. Pertanto, diciamo “non hai kikubari” quando qualcuno si riunisce con altre persone, ma non presta attenzione a come si sentono gli altri.

Empatia?

Sì, questa è una possibile traduzione. Kikubari è la cosa più importante per il popolo giapponese. In ogni momento, in ogni riunione, invece di pensare a sé stessi, pensano sempre “cosa devo fare per far sì che le cose vadano bene?” o “cosa non devo fare in queste circostanze”.

È davvero troppo! Per questo motivo, quasi vent’anni fa, ci è stato detto: “Non fate tanto Kikubari perché vi stancherete”. Se si pensa costantemente agli altri, a chi sono e a come si sentono, si finisce per essere esausti. Tuttavia, questa è una pratica che va avanti da secoli ed è molto difficile da abbandonare.

Pensa che questo modo di fare possa giovare ai suoi pazienti Shiatsu?

In effetti, è l’intera base dello Shiatsu: il Ki, il movimento del Ki.

L’empatia è importante per il terapeuta?

Sì. Non conosco a fondo la parola “empatia”, ma da quello che mi è stato spiegato deduco che coincide con l’aspetto più importante da considerare quando si trattano le persone.

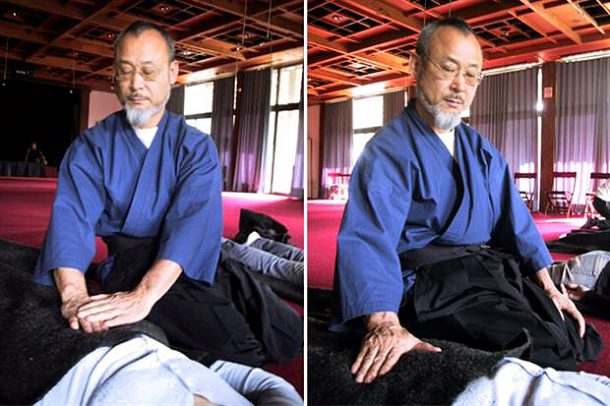

Foto 6 : mano

E come ci si approccia a un paziente?

Hmm… L’atteggiamento è importante, la simpatia. Dobbiamo diventare artisti (ride), dobbiamo diventare attori, per sbloccare le persone e poi poterli avvicinare con successo. Da quel momento in poi, i pazienti iniziano a mostrare come sono realmente e, se vogliono, possono anche parlare. Non tendiamo a insegnare come lavorare in questa maniera. Bisogna essere più simili a un artista, essere gentili, ma ognuno deve trovare il proprio modo di farlo.

Una volta l’ho sentita parlare di “avvicinare la nostra vita a quella dell’altro”. Potrebbe spiegarci questo concetto?

Un modo più semplice per dirlo è “da una persona all’altra persona”. Si pensa: “Lo so, la tecnica Shiatsu è utile per questo e per quello, quindi devo fare pressione qui e là…”. Questo è ciò che abbiamo in mente, ma per capire il paziente, per essere veramente vicini, bisogna farlo con la propria personalità, con tutto il proprio essere e non solo con la testa. Tutti vogliono avvicinarsi al paziente usando la mente, ma così, “testa a testa” non è possibile raggiungere il paziente. Sembra un po’ astratto, ma l’approccio deve essere “cuore a cuore”. Questo è il senso dello Shiatsu.

È una comunicazione a due vie?

Certamente… la comunicazione. Ecco perché ogni volta che inizio a insegnare al secondo anno del nostro corso, quando spiego i quattro modi di fare diagnosi [7]. “Bo-shin” significa osservare, ‘Cho-shin’ significa ascoltare, ‘Se-shin’ significa toccare – ma spiego che quello che consideriamo più importante è ‘Mon-shin’, che significa comunicare. Oggigiorno il dialogo in cui il medico pone domande al paziente si chiama “Mon-shin”, ma noi facciamo “Mon-shin” senza parlare; il nostro modo di comunicare è senza parole.

Di solito dico che un esperto di ‘Mon-shin’ equivale a un ‘Ko’. Che cos’è il “Ko”? La più importante tecnica “Ko” è l’invenzione umana che si compone di due elementi, come quando l’uomo inventò la ruota. La combinazione di due elementi – una ruota e un tronco – ha permesso all’uomo di trasportare carichi pesanti; in altre parole, gli uomini hanno fatto un buco in una ruota e vi hanno inserito un tronco, e con la combinazione dei due elementi sono stati in grado di far rotolare gli oggetti. Così la persona esperta di “Mon-shin” equivale a un “Ko”. Quando spiego le quattro modalità di diagnosi, gioco molto con la lingua giapponese. L’importanza del movimento della ruota, applicata alla relazione tra terapeuta e paziente, può essere compresa dal fatto che il paziente arriva con un muro, e il terapeuta che lo incontra deve farci un buco per creare movimento; questo è il “Mon-Shin”.

La comunicazione, quindi, non è intesa solo come uso delle parole, ma anche come comprensione dell’aria che si crea tra il paziente e il terapeuta.

Pensa che questo sia il fondamento dello Shiatsu che impariamo nella nostra scuola?

No, non dico che sia la base dello Shiatsu. È la base per aiutare le persone, che non è la stessa cosa. Il nostro modo di aiutare è praticare lo Shiatsu. Ci sono molte tecniche, ma avere questa filosofia è sufficiente per poter aiutare; ecco perché alleniamo questo aspetto nel contesto dello Shiatsu. Aiutare le persone è il cuore di ciò che facciamo. Lo stesso vale per gli psicologi, perché loro lavorano con le parole, ma per aiutare davvero devono stabilire una comunicazione così efficace da superare le parole. C’è chi aiuta gli altri a stare meglio usando le parole, chi lo fa toccando, chi colpendo, chi inchiodando; ci sono molte tecniche, ma il punto di partenza del loro lavoro è l’empatia e la comunicazione.

Quanto è importante la respirazione nella formazione di un terapeuta?

Il respiro è vivere, non è così? Il nostro respiro si interfaccia con quello degli altri. Ciò significa che la prima comunicazione che stabiliamo è attraverso il nostro respiro. Se non siete ancora ben formati (nella pratica) dovete prestare molta attenzione al respiro del paziente e accompagnarlo. Quando si è sufficientemente allenati, non appena ci si avvicina ai pazienti, il ritmo della nostra respirazione si adegua automaticamente. Da quel momento in poi non sarà più necessario allungare l’espirazione. È sufficiente seguirli.

E se il paziente respira male?

Allora espira male anche tu! Il paziente si spaventerà, penserà “c’è qualcosa che non va” o “sto migliorando” (ride). In questo modo, il paziente si calmerà e, a poco a poco, accompagnerete la sua respirazione. La respirazione è sicuramente il fondamento della terapia.

Come ha contribuito lo Shiatsu alla sua vita personale in questi 40 anni di pratica?

Lo Shiatsu mi ha portato lo Shiatsu; non saprei dire altro! (ride). Qui in Argentina ho molti amici con i quali sono riuscito a entrare in relazione grazie allo Shiatsu. Per questo sono sempre felice. Il mio lavoro consiste nel fare qualcosa che crei gratitudine. Questa è la base. Ricevo gratitudine in continuazione. Non c’è niente di meglio. Vedete, quando quello che faccio aiuta le persone, loro mi ringraziano; e quando non lo fa, mi maledicono (ride). È logico, dobbiamo pagare anche noi per questo, per aiutare bene le persone, bisogna patire e fare molta formazione. Per questo dico sempre che bisogna essere “professionali”. Un professionista è qualcuno che sa esattamente cosa sta facendo. Non è uno che aiuta solo per buona volontà. Abbiamo l’obbligo di lavorare bene.

Come l’esempio del pugile che ha raccontato una volta…

Non è forse vero? Se il pugile è un professionista, anche se gli si avvicinano due uomini, li sconfigge sul posto. Questa è la natura di un professionista. L’atteggiamento del “voglio aiutare con la mia volontà” non è sufficiente, perché oltre a questo è importante sapere che per poter aiutare bisogna allenare il proprio corpo, è un obbligo.

Per diventare un terapeuta professionale, bisogna patire molto. Bisogna anche allenare la mente, acquisire conoscenze e molto altro. Non basta essere una brava persona. Dobbiamo comportarci da professionisti per aiutare le persone con successo.

Cosa consiglierebbe alle persone che vogliono studiare lo Shiatsu?

Direi loro che imparare lo Shiatsu e praticarlo è il modo migliore per vivere bene. È il fondamento della vita umana.

Ringraziamenti:

Grazie a Silvia Dearti, coordinatrice generale del Centro Zen Shiatsu, per il suo contributo durante e dopo l’intervista.

Grazie a Cósima Aballe per il suo sostegno incondizionato e grazie a José Miguel Domínguez per l’eccellente lavoro di editing e correzione di tutto il materiale.

—————-

Note:

[1] Escuela de Shiatsu Eiji Mino (@Shiatsu.senseieijimino) • Foto e video di Instagram

Bulnes 1286. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine. Tel: (54 11) 4863 7853. Email: informes@centrozenShiatsu.com.ar

[2] Tokujirō Namikoshi (Shikoku, Giappone, 1905-2000) fondò nel 1940 a Tokyo il Japan Shiatsu College, che è il più grande istituto internazionale di formazione per terapisti Shiatsu e l’unica entità riconosciuta per la sua pratica dal Ministero della Sanità giapponese. Ha divulgato e diffuso lo Shiatsu in tutto il mondo. Ha scritto diversi libri accessibili al grande pubblico.

[3] Shizuto Masunaga (Hiroshima, Giappone, 1925-1981) è stato psicologo e maestro di Shiatsu. Si è laureato in psicologia all’Università di Kyoto nel 1949. Nel 1959 si è diplomato al Japan Shiatsu College, dove ha continuato a insegnare psicologia e Shiatsu. Contemporaneamente è stato professore di psicologia all’Università di Tokyo. Masunaga è cresciuto in una famiglia di praticanti Shiatsu. Sua madre aveva studiato con Tamai Tenpaku, che inventò il termine Shiatsu e “Shiatsu Ho” (tradotto come “metodo della pressione delle dita”). Fondò lo Zen Shiatsu e l’Istituto Iokai a Taitō. Masunaga ha pubblicato “Shiatsu” nel 1974 (tradotto in “Zen Shiatsu” nel 1977). Ha scritto anche altri libri sull’argomento. È morto il 7 luglio 1981.

[4] Il Budō (武道) è la via marziale giapponese. Il termine è composto dagli ideogrammi kanji bu (武) e dō (道), che si possono tradurre come “Via marziale“, “Via della guerra“, oppure “Via che conduce alla pace“, “Via che conduce alla cessazione della guerra attraverso il disarmo“.

Il concetto che tale termine vuole esprimere è dunque quello di realizzare, attraverso la pratica di una disciplina marziale molto particolare fondata sul “principio di non-resistenza“, l’elevata aspirazione del budō consistente nella cessazione del combattimento e quindi delle ostilità mediante una condizione di disarmo dell’avversario e di sé stessi.

[5] KOAN: affermazione o domanda paradossale del Buddismo Zen giapponese utilizzata come tecnica di meditazione.

[6] “Ki kubari” è usato nel giapponese contemporaneo per spiegare l’attenzione e anche la considerazione di chi ci circonda. Secondo Saotome Mitsugi Sensei, significa letteralmente “distribuire il ki”.

Nel contesto delle arti marziali, tuttavia, acquisisce un significato di consapevolezza e di connessione con l’ambiente esterno in un modo che è importante per la vita e la morte. Il termine è strettamente legato a “zanshin” (connessione/consapevolezza) e “ma-no-hakari” (consapevolezza dell’ambiente e del suolo), con una particolare enfasi all’intensità e allo spirito. È di fatto l’essenza dell’attenzione assoluta, ma invece di investire la consapevolezza nel corpo attuale, è una consapevolezza esterna che collega ed estende la consapevolezza all’intero ambiente circostante. Fonte: http://tampaaikido.com/saotome/ki-kubari-external-mindfulness-and-martial-awareness/

[7] Nel suo libro sulla diagnosi orientale, Wataru Ohashi descrive quattro modi per valutare la salute e il carattere:

- Bo Shin: guardare e osservare la persona.

- Setsu Shin: toccare il paziente. Sentire la vita del paziente.

- Mon Shin: porre domande alla persona per ottenere informazioni sul suo stato di salute.

- Bun Shin: diagnosi attraverso l’udito e la percezione.

Autore

- Corso settimanale intensivo d’estate: Emozioni e disturbi psicologici – 5-11 luglio 2026 - 6 January 2026

- Svizzera: Corso Principi e concetti dello Shiatsu – 16-18 ottobre 2026 a Saillon - 10 December 2025

- Italia: Corso di Shiatsu – Principi energetici e concetto del Vuoto (Xuli) nello Shiatsu – 31/01 e 1/02 2026 a Padova - 4 November 2025

- FAQ - 12 August 2025

- Una tappa storica: il simposio ESF 2025 a Bruxelles - 24 March 2025

- Drenare il fuoco, purificare il calore - 27 February 2025